О ПОБЕДЕ, ВОЙНЕ И ПЕРЕПИСКЕ ФРЕЙДА С ЭЙНШТЕЙНОМ

«Я не участвую в войне - она участвует во мне…»

Юрий Левитанский

Отгремел праздничный салют в честь семидесятилетия Великой Победы, отзвучали звонкие фанфары военных оркестров и песни военных лет, в слаженном марше отстучали по брусчатке Красной площади сапоги наших доблестных воинов и союзников, стройными колоннами прогромыхала и пролетела современная военная техника, призванная показать достижения в оборонной промышленности, мощь, вызвать гордость у своих, а заодно предупредить недругов, мол, имейте ввиду, если что…

Прошелестела георгиевской ленточкой на теплом майском ветру нескончаемая вереница Бессмертного полка, призванная уже восстановить справедливость - вспомнить всех тех, кого опалила своим пламенем война - вернувшихся с войны и пропавших без вести, генералов и рядовых, призванная восстановить связь и преемственность поколений. Социальные сети наполнились интересным материалом по теме Победы и войны, пожелтевшими фотографиями фронтовиков – дедов и прадедов, которым досталось на своем веку.

Многих в эти праздничные дни переполняли давно забытые чувства и ощущение единения и гордости за свою страну. Многие пережили то, чего, похоже, так им недоставало уже долгое время и то, что очень важно было пережить от души, а не только по призыву «сверху» и именно в такой день, как бы кто ни относился к этому празднику. Пережил и я, поразмышляв над тем, что было важно и интересно мне – вообще на тему победы и тему войны, без которой, собственно, победу и невозможно одержать, пережить, отпраздновать. Поделюсь.

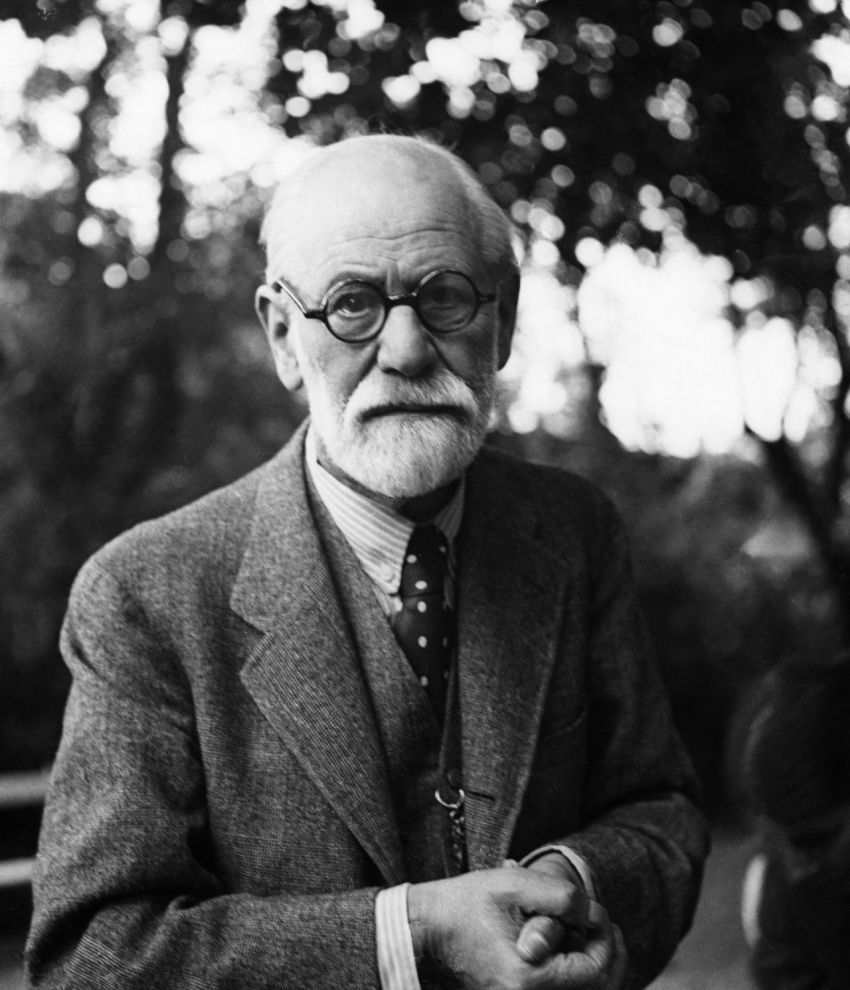

«Война есть продолжение политики иными средствами». Эту формулировку, данную Карлом фон Клаузевицем в начале XIX века, я хорошо помню ещё со школьных лет. Уже потом, по окончании университета, я познакомился с одним из интереснейших историко-психологических анализов, от чего такое продолжение политики в нашей жизни, часто, неизбежно. Этот анализ был дан З.Фрейдом в переписке с А.Эйнштейном («Почему война? Неизбежна ли война?», 1934г.).

Если очень конспективно, то в этих письмах, своего рода, ответах на сформулированные Эйнштейном ключевые вопросы о войне и мире, Фрейд поделился своим пониманием корневой природы человека, обуславливающей его конфликтогенное поведение вообще и, в частности, такую его разновидность, как войны. Прежде всего, он имел ввиду влечение к агрессии и разрушению, естественное (по Фрейду) разделение человеческой популяции на «вождей» и «подчиненных» и такое же обусловленное природой верховенство «права сильного» в борьбе за существование.

В процессе развития общества — это право принимает внешне более сложные формы, а подкрепленное еще и «идеальными мотивами» – высокими идеями (при этом совершенно по-разному понимаемыми и интерпретируемыми разными социальными группами, прим. авт.), оно оказывает определяющее влияние на жизнь общества, культуру на политические, государственные, правовые институты. Верховенство такого права естественно и неизбежно порождает, в итоге, «конфликт интересов» и мнений, как в различных малых социальных группах, так и на более глобальном уровне – между государствами, в том числе, в борьбе за сферы влияния. Само же желание лишить человека его агрессивных наклонностей – корневой природы практически неосуществимо, утверждает Фрейд в своих письмах к Эйнштейну.

Как бы кто ни относился к Фрейду и его умозаключениям, психологическая практика, да и жизнь вообще действительно дают достаточно много подтверждений тому, что такая корневая природа – реальность человеческой жизни, реальность человеческой психики и даже физиологии. Стремление, при определенных обстоятельствах, к агрессии и разрушению, разделение на «вождей» и «подчиненных» - лидеров и ведомых, «право сильного», в том числе, в виде ощущения своего превосходства над кем-либо – все это крайне неприятные, с точки зрения общечеловеческой культуры, норм морали и религии, общепринятых правил поведения, но довольно распространенные реакции, состояния и стиль поведения. При этом, зачастую, они не зависят от этнической принадлежности носителей этих реакций, состояний и такого поведения.

Проявлять себя эта корневая природа может по-разному, в тех или иных своих формах. Например, при определенных нарушениях психики, она может носить выраженный деструктивный характер – как для ее обладателя, например, в виде аутоагрессии, самотравмирования, суицидальных действий и других форм саморазрушения. Она может носить деструктивный характер и для его окружения, в виде социально опасного поведения - животных агрессивных действий, особенно сильно и бесконтрольно проявляющихся так же при серьезных психических заболеваниях - психозах. Здесь важно отметить, что социально опасное поведение может проявляться и при отсутствии в человеческом сознании необходимых культурных, сдерживающих инстинктивную природу, установок поведения. То есть, данная проблема может носить и характер педагогической запущенности или педагогических ошибок.

Очевидно, что эта корневая природа может носить и конструктивный характер, например, в виде агрессии защитного характера, в ситуациях, где нам реально что-то угрожает и необходимо защитить себя, своих близких, свое пространство. Это умение ощутить, в том числе, свою силу и свое право применить ее в данных конкретных обстоятельствах. Кроме того, конструктивность корневой природы может проявляться и в виде умения брать на себя ответственность лидера – «вождя», а также в умении ему подчиняться, когда это необходимо, и это осознается всеми, как эффективный способ социального взаимодействия в данной конкретной ситуации. Чтобы загнать зверя, кто-то из охотников племени должен взять на себя роль «вождя», лидера, командира, самого сильного, а остальные должны слушать его команды, подчиняться, эффективно взаимодействуя друг с другом, таким образом, в процесс добычи себе пищи. Так было в древние времена, так обстоят дела и сейчас, но в формах, соответствующих нашему времени. Конструктивность этой животной природы может проявляться и в виде энергии, преобразованной из агрессии, в более безопасные или даже полезные для общества формы достижения человеком каких-либо значимых своих целей. Такая энергия становится для ее носителя, своего рода «топливом», позволяющим ему достигать определенные важные жизненные цели. Этот факт организации и мотивации человеческого поведения Фрейд отмечает в других своих работах.

Но также очевидно, что далеко не только преобразованная энергия агрессии, стремления к разрушению и доминированию, ощущение себя «вождем» по рождению, становятся для человека таким топливом и мотиватором поведения. Безусловно, есть энергии, если можно так выразиться, более тонкого характера, вне заданных Фрейдом базовых координат человеческого поведения. Это энергии, которые, так же движут человеком, и которые позволяют достичь определенных целей, высот и результатов, порой, даже тогда, когда человек и не ставит специально перед собой эти цели, высоты и результаты, как обязательный ориентир. Потребность в любви, дружбе, творчестве, познании мира, потребность в постижении своего призвания, своего пути, наконец, вера и поиск Бога – все это так же движет нами, особенно, если мы сами, так же естественно, наполняем себя этими энергиями, по крайней мере, не препятствуем их проникновению в нашу жизнь. Эти энергии играют свою фундаментальную – такую же корневую роль, и без них в жизни, по крайней мере в нормальной человеческой жизни, зачастую никак. Только коренятся эти энергии в человеческой природе, похоже, как-то иначе и имеют другую внутри- и межличностную топографию.

Но что делать, если описанная Фрейдом корневая природа не только существует, но и является, своего рода, основанием некого мировоззрения, отношения к жизни? Я «вождь» по рождению, я избранный, я лучше (качественней, породистей, образованней, цивилизованней и т.п.), чем ты. Я обладаю правом сильного - говорит, думает и искренне верит в это человек, рожденный и выросший именно в такой философии жизни и на таких мировоззренческих основах. Человекообразующая суть такой философии - превосходство и закономерно вытекающее отсюда стремление, в лучшем случае, руководить теми, кто, как ему кажется (видится, мыслится) «хуже», «ниже» и далее по списку своего превосходства. В худшем – стремление подавлять таких людей, исходя из собственных представлений, что такое выше и лучше и что такое ниже и хуже. Исходя, в основе своего мировоззрения, из собственной философии того, как устроен этот мир, эта жизнь, исходя из собственной философии того, как они должны быть устроены.

Эйнштейновский вопрос «почему война?», в данных обстоятельствах, на мой взгляд, отпадает сам собой. Ну не будет же тот, кто считает себя высшим существом, опускаться до какого-то мирного сосуществования и мирного сотрудничества с тем, кого он считает ниже себя или «подчиненным»! Опускаться, чтобы удовлетворить свои потребности, желания и амбиции. Он просто придет и возьмет, точнее, отберет и все: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать», - написал однажды, в своей басне «Волк и ягненок», наш чудесный баснописец И.А.Крылов.

Но, вот беда - тот, кого «вождь» может считать «подчиненным», себя таковым возможно и не считает, да и вообще не мыслит жизнь в таких категориях. Он вообще совсем по-другому может ее воспринимать и мыслить – такова уж тоже природа человека, другая ее сторона. Такова уж история его эволюции, эволюции разных народов и их культур - от диких животных («корневых» по Фрейду) форм поведения к формам культурным, при этом каждым народом по-своему понимаемым. И, часто, понимаемым не в смысле исключительно культуры, как достижений технического прогресса, экономического развития и т.п., но в смысле поведения и отношения людей друг к другу, к окружающему миру, к жизни вообще. Таких форм поведения, как, например, просто не жрать и не подавлять друг друга, а находить какие-то другие, менее гастрономические и более человеческие, в самом высоком смысле этого слова, дипломатические формы взаимоотношений.

Судя по всему, пока существует, не только такая «корневая» природа человека (по Фрейду), но и такая «корневая» философия жизни, очевидно, что войны, к сожалению, неизбежны. В этом смысле, на войну можно посмотреть и как на исход, показатель или лакмусовую бумагу концентрации того повседневного «корневого ада», в котором жил и пока еще продолжает жить современный мир. Войны вырастают не на ровном месте, но берутся откуда-то из вневоенной повседневности, в которой полно самых разных противоречий и конфликтов самого разного масштаба и сложности. Корневая природа человека, о которой говорит Фрейд и такая же «корневая философия» делают свое дело. Как быть с этим, особенно тогда, когда все это начинает носить избыточно конфликтный характер? Как быть с избытком противоречий и конфликтов самого разного уровня и вида, в том числе, конфликтов интересов не только больших и малых государств, на которые они обречены, но и с избытком противоречий и конфликтов интересов, потребностей, желаний просто в человеческих отношениях, конфликтов потребностей и желаний внутри самого человека? Например, в виде его внутренних противоречивых (амбивалентных) состояний. Как быть с противоречиями, вырастающими из различного рода мифологем и идеологем, из наших субъективных представлений на тот или иной счет и из «святой» веры в них? В том числе, из слепой веры в то, как устроен мир и человек, как они должны быть устроены.

К слову сказать, однажды, один «австрийский художник», господин Шикльгрубер, начал свою священную борьбу, тоже исходя из своего субъективного понимания реальности, понимания адового, как потом выяснилось - идеи чистоты и превосходства своей «расы», а поэтому и безусловного ее права на свое «жизненное пространство», при этом, далеко за пределами своей страны. Каким это сопровождалось адом и чем завершилось, а теперь, к сожалению, нашло свое продолжение и на Украине, мы знаем и видим. Выходит, что война - это действительно закономерная реальность нашей жизни, такой какая она есть и итог индивидуальных и коллективных противоречий, доведенных до своей критической массы, благодаря корневой человеческой природе и корневой философии жизни?

Война на территории Украины (если брать пока только ее острую военную фазу) тоже выросла из очевидных геополитических, экономических и мировоззренческих противоречий между Востоком и Западом. Выросла из информационной войны, которая, к этому времени, уже не один десяток лет велась на территории всего постсоветского пространства, выросла из государственного переворота в Киеве и угроз для безопасности России, которые и без того уже существовали в соседней Украине - некогда дружественной России стране. Война выросла из некомпетентности, жадности и продажности так называемых украинских политических и бизнес-элит, их подверженности «западным ценностям», вошедшим, в итоге, вразрез с ценностями Славянского этноса. Выросла из нескольких десятков заживо сожженных людей в Одессе в мае 2014 года, убитых детей в Зугрэсе в том же 2014 году, из бомбежки мирных городов Донбасса и много другого, что случилось на Украине и всем постсоветском пространстве за последние 25 лет[1]. Случилось, во многом, при активном участии разных внешних сил, цивилизационно и географически имеющих, в отличие от России, достаточно отдаленное отношение к Украине, а тем более к ее Юго-востоку.

В этом смысле, война на территории Украины не только ужасна, особенно для простых украинцев, среди которых есть и мои родственники, знакомые, однополчане по армии, но и закономерна, к большому моему горю и тревоге. Очевидно, что многие украинцы травмированы не только этой войной, но, прежде всего войной ментальной - информационной войной, политтехнологическими манипуляциями, по сути, психологическим насилием, которому они подвергались в течение многих лет и которое теперь трансформировалось в физическое насилие по отношению к своим же соплеменникам. Авторы и акторы этих политтехнологий хорошо известны, впрочем, они и не скрываются, и не скрывают свое авторство и акторство во всех этих процессах.

К сожалению, никуда не деть теперь тот факт, что все мы опять оказались на пороге новой войны, звериные лики которой, пусть пока и не в таких масштабах, как Вторая мировая, явлены в этом конфликте, а его корни, при этом, уходят далеко за пределы современной Украины. По обе стороны океана уже установлен «красный телефон» для оперативной связи (наверное, чтобы не шарахнуть друг друга по оплошности и недоразумению в создавшейся сверхнапряженной ситуации). А те самые «часы человечества», стрелки которых вплотную приблизились к конечной инстанции «зеро» все больше претендуют на опознавательный знак человеческой популяции, как тупиковой ветви эволюции или рудиментарный отросток, в лучшем случае.

Весь ужас настоящего украинского конфликта, кроме прочего или даже прежде всего в том, что многие из тех, кто ещё вчера занимался простыми повседневными мирными делами – лечил, учил, строил, выращивал хлеб и т.д. – все они, во многом, в угоду своим умозрительным представлениям (читай, иллюзиям) построения лучшей жизни, в угоду своим националистическим инстинктам и некомпетентности в вопросах современного мироустройства и мироустройства вообще, что многие из этих людей, в лучшем случае, поддержали тех, кто пошел убивать таких же, как они. В худшем – пошли убивать сами. Да ещё при этом своих же по крови - тех, кто абсолютно зеркально Майдану, если смотреть на ситуацию в Крыму и Донбассе с идейной точки зрения, не принял существующее несправедливое, по их мнению, положение дел в стране. Кто не принял госпереворот в Киеве в феврале 2014 года, безвластие и все то, что последовало за этим, решив строить жизнь, исходя уже из своих представлений что такое «хорошо» и что такое «плохо».Почему-то все эти очевидные факты и смыслы, эта очевидная логика оказались проигнорированы, утрачены или искажены в головах многих простых украинцев, ринувшихся на поле боя гражданской войны в рамках так называемой АТО (антитеррористической операции). И такое их поведение вполне укладывается в формулы, откровенно отдающие дискриминацией и геноцидом: «мы правы, вы нет», «мы есть, а вас не будет». Опять философия превосходства, опять обыкновенный нацизм.

Многие из тех, кто поддержал госпереворот на Украине (впрочем, как и в России), похоже, так и не поняли кто здесь жертва, а кто агрессор? Кто защищает свою землю, а кто на нее нападает? Кто «борец за мир и демократию», а кто «грязный делец» или «отсталый человек, ненавидящий прогресс»? Кто зомбирован пропагандой, а кто мыслит самостоятельно, пытаясь не терять связь с реальностью? Все, в этих обстоятельствах, перепуталось во многих головах. Впрочем, как и в прошедшие войны и революции, например, в России. Достаточно вспомнить одно из великих итоговых произведений М.Горького - его роман «Жизнь Клима Самгина». И чем дальше, тем этой путаницы в умах, похоже, все больше. Не удивительно! На мировоззренческом уровне столкнулись разное понимание жизни, мира и человека в нем, разные духовные ценности, понимание «добра» и «зла», «идеальные мотивы», «мнения». Все это смешалось с прагматическими интересами – «сферами влияния» (по Фрейду), вошли в конфликт экономические и политические интересы самых разных сил.

Путаница, похоже, случилась не только в умах нестойких, но, казалось бы, и в умах тех, кто может мыслить критически, ясно и глубоко, кто образован, наделен талантами и, казалось бы, жизненным опытом. Оказалось, что «экспертов» в этой ситуации, которые могли бы помочь разрешить ее мирным путем, опять не оказалось! И теперь, всем фигурантам этих событий, приходится расхлебывать сложившуюся ситуацию практически «по гамбургскому счету». Все это говорит о произошедшей путанице и противоречиях катастрофического масштаба, глубины и таких же возможных последствиях всего этого. Вполне вероятно, что в поиске этой логики и выхода из этой путаницы уже будет крайне сложно обойтись без «специальных» знаний. И здесь уже, вероятно, уместно вспомнить не только З.Фрейда, но и В.Бехтерева с его исследованиями массовых помешательств.

Есть ли рецепт от войны? Фрейд дает ответ на этот вопрос: «надежное предотвращение войн возможно лишь в том случае, если люди объединятся для введения центральной власти, которой передадут право окончательного решения во всех конфликтах, вытекающих из различия интересов. Для этого должны быть непременно выполнены два условия: то, что такая верховная инстанция будет создана, и то, что ей будет предоставлена необходимая власть. При отсутствии одного из этих условий ничего не получится… Войне должно противоборствовать все, что объединяет чувства людей. Все, что объединяет людей в существенных вещах, вызывает у них общность чувств. На них во многом основывается строительство человеческого общества» (по сути, именно об этом, еще задолго до Фрейда, писал Лев Толстой в своем романе «Война и мир»!).

Прежде всего, «культурное развитие членов человеческого сообщества», – пишет Фрейд в своем письме Эйнштейну. Но тут же сам приводит другие доводы – то, что мы сегодня понимаем под «культурой» (цивилизованностью), может иметь свое негативное влияние и способствовать развитию социальных противоречий и конфликтов (дефицит рождаемости в среде «культурных» особей при активном размножении «некультурных» – по Фрейду).

Другие же рецепты - верховная инстанция, то есть ООН в существующем ее виде, попытки создания однополярного мира с помощью «цветных революций», а точнее, государственных переворотов, больше напоминающих психотехнологию «воровства на доверии», должного эффекта не дают, что вполне закономерно, в данном случае. Все это приводит только к еще бОльшим социальным бедам и потрясениям, заканчивающихся разрухой и кровью, как мы видим на примерах многих стран, разрушенных именно таким образом. Агрессия и экспансия, пусть и прикрытая благими лозунгами и намерениями, сопровождавшаяся многолетним информационным воздействием на людские умы, как говорится, «она и в Африке» агрессия и экспансия. Пусть даже и делается это в форме «мягкой силы», которая лишь глубже скрывает эту агрессию и экспансию и неизбежно порождает путаницу во многих умах. Это неизбежно порождает и соответствующую реакцию у тех, кто все-таки не запутался и решил защищать свою идентичность, свой суверенитет.

Тем не менее, у многих, кто находился в эти часы и дни «за» границами праздничных площадей, как я мог наблюдать в информационном пространстве, возникало, порой, неприятие шума праздника Победы, как в прямом, так и переносном смысле этого выражения. Многие отмечали не всегда профессиональное и какое-то, совершенно очевидно, избыточно перевозбужденное поведение некоторых журналистов, освещавших это событие. Многие транслировали свой страх и, часто, как следствие, агрессию по отношению к празднику и тем, кто в нем принимал участие. Неудивительно! Страх, как правило, сосуществует рядом с агрессией, порождая поначалу неприятие чего-либо, а потом, возможно, агрессию и не только защитного свойства, порой. В социальном пространстве, в такой ситуации, довольно быстро реанимируются старые, как мир формулы и мифы «хочешь мира, готовься к войне», «лучшая защита – нападение». И все это не Фрейд придумал, такова уж действительно, видимо, глубинная человеческая природа, ну или другая – темная ее сторона.

Может быть поэтому мы по-прежнему имеем то, что имеем – современную «культуру» и ее «корневые» мировоззренческие основы, в условиях которых все становится, в итоге, ещё более конфликтным, противоречивым, запутанным - культуру недоверия, страха и агрессии (в политике и международных отношениях уж точно!), с неизбежными и непреодолимыми конфликтами интересов, потребностей и взглядов, переходящим рано или поздно в военные столкновения. И в этом смысле ничего принципиально не изменилось – как со времен переписки Фрейда и Эйнштейна, как и со времен более ранних.

Впрочем, противоречивость, запутанность и, в этом смысле, неоднозначность и неопределенность человеческой жизни, человеческой природы и, как следствие, культуры, порождаемой этой жизнью и природой - естественная, судя по всему, ее составляющая, как ни печально, в данном случае, было бы признать это. К слову сказать, мои родители, появились на свет все в этой же неоднозначности и, в определенном роде, «благодаря» войне и социальным потрясениям, в этой связи. Дед мой – Сергей Степанович Можайский воевал в Карелии, в Кондопожском истребительном батальоне, был контужен и ранен, попал в госпиталь на Урале, познакомился там с моей бабушкой, отец которой – мой прадед был репрессирован в Крыму и сослан оттуда на Урал, вместе со всей своей семьей – женой и тремя детьми, в конце двадцатых годов прошлого столетия. Там же, на Урале, родилась и моя мама, и через какое-то время, они все вернулись обратно в Крым, но, к великому сожалению, уже без моего прадеда, который тяжело заболел в этой ссылке и умер.

Мой отец так же родился «благодаря» коллизиям военного времени – скитаниям другой моей бабушки, урожденной Юдифь Соломоновны Шатхен, эвакуировавшейся с родителями и тремя младшими сестрами из Крыма перед самой его оккупацией фашистами, и теми зверствами, которые они чинили над местным населением, особенно евреями-крымчаками. Родная тетя моей бабушки - Зина, не успев эвакуироваться, была умерщвлена нацистами в пригороде Симферополя, вместе со своими четырьмя маленькими детьми. Ее муж, участник Севастопольского подполья, так же погиб от рук фашистов. В эвакуации моя бабушка встретила своего возлюбленного и, хотя не смогла создать с ним семью, вернувшись в Крым, после его деоккупации, родила сына – моего отца. Здесь же, в Крыму мои родители и познакомились.

Вероятно, высокий и в тоже время жестокий смысл войны заключается в достижении необходимой определенности и равновесия во всей этой путанице, неоднозначности, неопределенности, противоречиях и конфликтах, достигающих порой своего критического предела. Война встряхивает общественный организм и приводит его в состояние гомеостаза. Она становится, своего рода, хирургическим методом лечения человеческой популяции, когда болезнь сильно запущена, а «больной» сам справиться уже не может. Когда мера внутренней путаницы, конфликтов и противоречий в человеческом сообществе нарушена, а «точка невозврата» пройдена. Но, если это так, то как тогда снизить степень этих противоречий и конфликтов, не доводя их до критической точки и крайне болезненной хирургической социальной операции без анестезии, угрожающей жизни каждого из нас?

Более или менее приземленные практические ответы на этот вопрос, на мой взгляд, давно существуют – как в духовных практиках самых разных культур, так и в поле психологической практики. Они демонстрируют, что культурное и всякое другое развитие человека, о котором говорит и Фрейд, развитие его сознания происходят в равноправном и взаимно заинтересованном и компетентном диалоге между людьми. Такое развитие происходит во взаимно изучающем диалоге, посвященном совместному поиску ответов на насущные для любого человека вопросы, связанные с физическим и психическим здоровьем, отношениями, самообеспечением, самореализацией и творчеством, познанием фундаментальных законов мироздания и человеческой жизни и общежития, многими другими вопросами, наполняющими нашу повседневную жизнь. В том числе и вопросами того, как устроен сам человек, процесс его развития вообще, того, что всех нас действительно объединяет независимо от национальности, социального и экономического статуса, географического положения, менталитета и культуры.

Кто-то скажет, что все это утопия, и он имеет право так говорить, исходя из своего субъективного восприятия данной проблематики. Более того, очень хорошо, что кто-то, пусть так, но все-таки реагирует на такие подходы к решению насущных вопросов бытия. Главное не то, что так реагирует, но то, что реагирует вообще. А если есть реакция, то она может стать и поводом к диалогу и обсуждению этой актуальнейшей проблематики под условным названием «качественно другая практико-ориентированная альтернатива организации социальной и экономической жизни». Тем более, все очевидней, что такая альтернатива различного рода глобальным геополитическим технологиям, ещё больше сеющим путаницу в умах и самые разные беды в человеческой жизни, крайне актуальна и востребована сегодня. Альтернатива психологическим манипуляциям - насилию над человеческим сознанием, что часто становится одной из ключевых причин развития психопатологических процессов и явлений индивидуального и социального характера[2]. Поэтому, чем компетентней, такая практико-ориентированная альтернатива, чем более она наполнена настоящим, проверенным жизнью знанием, тем больше и шансов договориться даже с тем, кто не умеет или не хочет вести такой диалог. Главное такой диалог практиковать, учиться ему и применять в жизни.

А «общность чувств», о которой писал Фрейд в своих письмах к Эйнштейну, без эйфорической экзальтации, навязчивого указа «сверху» возникают, прежде всего, из осознанного ощущения человеком безопасной и счастливой жизни в окружающем его мире и такой же осознанной радости самореализации, из преобладания внутреннего глубокого комфорта, при всех возможных естественных жизненных трудностях. И, опять же, психологическая практика дает много тому примеров. Этот же принцип или «алгоритм» мирного сосуществования вполне себе универсален для любой страны и поэтому интернационален. Он имеет естественную природу воплощения и развития и именно поэтому не требует и не терпит навязывания кому-либо кем-либо, в какой бы то ни было форме, в данном случае, в форме новых глобалистских , по сути своей, «неоколониальных» концепций, прикрытых различными привлекательными лозунгами и посулами.

В прошедшие праздничные дни многие как раз пережили эту самую «общность чувств». Но пока эта общность, главным образом, была очерчена границами Красной площади и подобных площадей в России, несколькими праздничными шествиями за ее пределами, а также временнЫми рамками майского праздника, в сопровождении звуков военных оркестров, грохотом боевой техники и чеканным шагом военных. Лишь спокойная мирная река Бессмертного полка, удивившая меня и, уверен много еще кого, своей полноводностью, энергией любви и памяти, разорвав некоторые шаблоны происходящего в России, дала надежду, что может быть когда-то в это русло вольются и другие, кто сейчас по другую сторону баррикад. Все-таки в этой жестокой войне досталось всем, и по эту сторону, и по ту.

А пока что опять «На майданi коло церкви революция iде..» (П.Тычина, 1918г.), опять пахнет порохом, человеческое сообщество корежит в гражданском противостоянии – как на внутреннем, так и на внешнем мировом контуре, если говорить о международных отношениях. Перспективы перерастания конфликта из своих гибридных и локальных горячих форм в весьма определенные и тотально горячие весьма велики. Матери и жены снова получают похоронки «с фронта», где конечно любому воину важно ощутить себя, в итоге, победителем, а не побежденным. Особенно, когда ты защищаешься от агрессора, защищаешь свой дом, свою землю, ты ведешь «справедливую войну» (по философу В.Соловьеву) и твое «дело правое». Это дает дополнительные моральные силы, энергию и, если хотите, возможность контролировать – взять верх над своей «корневой» природой, своими дикими чувствами, неизбежно просыпающимися в условиях войны. Поэтому я, как психолог, очень хорошо понимаю и чувствую радость праздника Победы и из этого ракурса. Тем более, что Первая мировая война, не уступающая, по своей масштабности и жестокости, Второй мировой, не подарила нам этого гордого, радостного и вдохновляющего ощущения. Ощущение себя победителем придает войне свой высокий смысл и рождает понимание, что «все не зря», да и «победителей не судят», как известно.

И на самом деле хочется верить, что не зря, и что история всех чему-то учит – и победителей и побежденных. Хочется. Но все происходит пока иначе. И, вероятно, поэтому, через семьдесят лет после великой Победы, все ещё отдают вопросительно-безответной и такой пронзительной горечью строчки поэта-фронтовика Юрия Левитанского, взятые в эпиграф этого текста. Может быть поэтому очень хочется сегодня понять происходящее и происходившее, найти свое место в предлагаемых обстоятельствах, свое отношение ко всему этому, алгоритм поведения «здесь-и-теперь», свой ресурс, предполагающий жизнь, а не войну. Хочется говорить об этом, приглашая к компетентному, взаимно изучающему и взаимно понимающему диалогу всех заинтересованных в нем, впрочем, и тех, кто не заинтересован, кто считает себя «вождем» и смотрит на остальных сверху вниз. Но все-таки приглашая, в том числе предлагая в этом диалоге не только веские аргументы своей силы, корневой природы и возможности ее реализации на практике, но и другие – взаимно понятные, убедительные и более мирные, для обсуждения, пусть самых сложных и спорных, но жизненно важных для каждого вопросов.

В.Можайский (май, 2015 г., отредактированный и иллюстрированный текст)

--------------------------------

[2] В данном случае, не важно, подвергают такому насилию своего ребенка родители, «воспитывая» его, навязчиво и нарочито вкладывая в его голову свои умозрительные, часто оторванные от реальной жизни представления о ней или же это делают политтехнологи с большими массами людей, пусть даже и делают они все это с самыми «благими намерениями» («идеальными мотивами» по Фрейду), которые, рано или поздно, при таком раскладе ведут известно куда, как показывает мировая историческая практика. Искусственно сконструированные методы «улучшения жизни», подобные тем, что были применены в современной Украине, при активном внешнем вмешательстве, провоцируют, по меньшей мере, развитие путаницы в умах. А по большому счету, эти социальные эксперименты ведут к расщеплению или шизогенным процессам в массовом и индивидуальном сознании, к росту социальной агрессии, все больше загоняя большое количество людей в иррациональное восприятие реальности, каждого в свое зазеркалье, выбраться из которого самостоятельно многим людям крайне сложно.

Песня в исполнении Виктора Берковского на стихи Юрия Левитанского

Песня "Шахматы на балконе" на стихи и музыку Евгения Бачурина, в исполнении Людмилы Кравчук

Песня "Ожидание" на стихи и музыку Евгения Бачурина в авторском исполнении

НОВЫЕ КНИГИ ВЛАДИСЛАВА МОЖАЙСКОГО:

Психотерапевтический фольклор. Просто о сложном или почти "все" о жизни за пару часов чтения (авторский творческий сборник), Изд-во ЛитРес, 2024. Ознакомиться и приобрести книгу: https://www.litres.ru/book/vladislav-mozhayskiy/psihoterapevticheskiy-folklor-70331887/

Экологическая психотерапия психосоматических расстройств. Антропологическая медицина, Издательство ЛитРес, 2023. Ознакомиться и приобрести книгу: https://www.litres.ru/book/vladislav-mozhayskiy/ekologicheskaya-psihoterapiya-psihosomaticheskih-rass-69979318/

Антропологическая экономика. Психологические инструменты «тонкой настройки» для современных управленцев и предпринимателей, Издательство ЛитРес, 2024. Ознакомиться и приобрести книгу: https://www.litres.ru/book/vladislav-mozhayskiy/antropologicheskaya-ekonomika-psihologicheskie-instru-70267291/